Ключевые выводы, кейсы и риски от экспертов из Solar Staff, Refocus и livedigital на встрече 19 июня

Сильная команда в EdTech: не развалиться и не попасть в ловушку

#итоги_вебинара

⮕ По мнению HR-эксперта, одна из самых частых и критичных ошибок при найме — ориентация исключительно на резюме и профессиональные навыки. На первый взгляд, кандидат может идеально подходить: у него сильные «харды», большой опыт, отличные рекомендации.

Но если он не разделяет ценности команды, не понимает принципов взаимодействия внутри компании или просто не «вписывается» по стилю общения и отношению к работе — конфликт почти неизбежен.

Но если он не разделяет ценности команды, не понимает принципов взаимодействия внутри компании или просто не «вписывается» по стилю общения и отношению к работе — конфликт почти неизбежен.

1. Culture fit: когда важен не только опыт, но и ценности

✔ Ввести отдельное интервью на culture fit — неформальную встречу с несколькими представителями команды

✔ Обсуждать не только «что умеешь», но и «зачем идёшь, как работаешь в неопределённости, какие ценности разделяешь»

✔ Оценивать не харды, а человека целиком. Особенно важно в сегментах, где взаимодействие с другими происходит почти постоянно

✔ Обсуждать не только «что умеешь», но и «зачем идёшь, как работаешь в неопределённости, какие ценности разделяешь»

✔ Оценивать не харды, а человека целиком. Особенно важно в сегментах, где взаимодействие с другими происходит почти постоянно

Три кита стабильной команды:

Что делать:

⮕ Чем больше становится команда, тем сильнее возрастает потребность в чёткой и понятной структуре.

По опыту спикеров онлайн-школы часто страдают от перегрузки преподавателей и отсутствия middle-уровня в управлении. Это блокирует рост и выжигает команду. Поэтому структура — это не бюрократия, а каркас, на котором держится эффективность.

По опыту спикеров онлайн-школы часто страдают от перегрузки преподавателей и отсутствия middle-уровня в управлении. Это блокирует рост и выжигает команду. Поэтому структура — это не бюрократия, а каркас, на котором держится эффективность.

2. Понятная структура: кто за что и зачем

✔ Определить роли и зоны ответственности

✔ Выстроить иерархию или матрицу взаимодействия

✔ Задокументировать, кто кому подчиняется и в каких вопросах

✔ Объяснить структуру команде, чтобы каждый понимал своё место в системе

✔ Выстроить иерархию или матрицу взаимодействия

✔ Задокументировать, кто кому подчиняется и в каких вопросах

✔ Объяснить структуру команде, чтобы каждый понимал своё место в системе

На этапе роста важно:

⮕ Устные договорённости — это норма для небольших команд: все в курсе задач друг друга, легко «договориться на словах», быстро передать что-то в чате или при встрече. Но как только численность команды переваливает за 10 человек, эта модель начинает сбоить.

3. Процессы и документация: стабильность начинается с шаблона

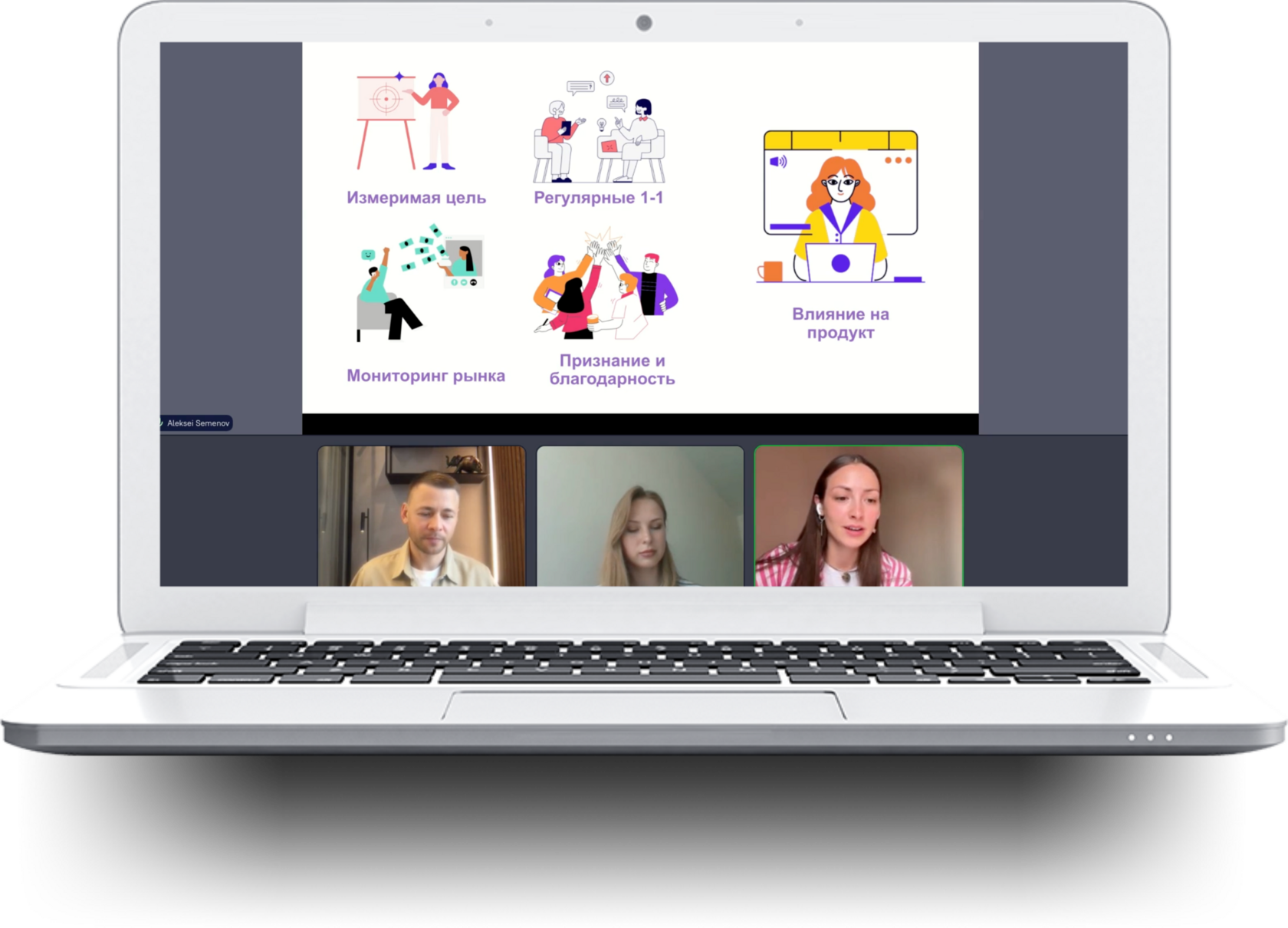

✔ Фиксировать договорённости письменно — в Notion, CRM, Trello, Google Docs или любом другом удобном инструменте

✔ Создавать чек-листы, инструкции, шаблоны — для найма, адаптации, запуска проекта, сбора фидбэка и т.д.

✔ Использовать повторяемые ритуалы — еженедельные синки, демо, ретро, one- to-one

✔ Назначать ответственных за каждую задачу, с чётким дедлайном и ожидаемым результатом

✔ Создавать чек-листы, инструкции, шаблоны — для найма, адаптации, запуска проекта, сбора фидбэка и т.д.

✔ Использовать повторяемые ритуалы — еженедельные синки, демо, ретро, one- to-one

✔ Назначать ответственных за каждую задачу, с чётким дедлайном и ожидаемым результатом

To do:

Алексей Семенов рассказал, как проходил путь роста. Начинали с небольшой команды: он сам, а также преподаватель и администратор. Проект быстро рос, появлялись новые клиенты, росла нагрузка — и вместе с ней хаос.

В команде не были распределены роли, сотрудники выгорали, текучесть зашкаливала, а процессы существовали только в головах. Параллельно добавлялись юридические сложности с оформлением самозанятых.

В команде не были распределены роли, сотрудники выгорали, текучесть зашкаливала, а процессы существовали только в головах. Параллельно добавлялись юридические сложности с оформлением самозанятых.

Перелом наступил, когда:

- Ввели чёткие роли: преподаватель, куратор, методист, менеджер

- Настроили воронку найма и онбординг

- Добавили регулярную обратную связь и «точки контакта» для поддержки новых сотрудников

Реальный кейс:

как онлайн-школа выросла с 3 до 130 сотрудников

как онлайн-школа выросла с 3 до 130 сотрудников

EdTech-компании почти всегда сотрудничают с внештатными специалистами: преподавателями, тьюторами, кураторами, проверяющими, методистами. Чаще всего такие специалисты оформлены как самозанятые, потому что это удобно, быстро и не требует штатного трудоустройства.

Однако здесь кроется серьёзный риск: если отношения с самозанятым построены неправильно, налоговая может признать их трудовыми.

Однако здесь кроется серьёзный риск: если отношения с самозанятым построены неправильно, налоговая может признать их трудовыми.

Главные ошибки

- самозанятый получает фиксированную ставку, как зарплату

- компания контролирует график, задачи, каналы коммуникации как с обычным сотрудником

- отсутствует чёткий договор или в нём прописаны обязательства, характерные для трудовых отношений

- деньги переводятся напрямую физлицу

Юридическая ловушка: что не так с самозанятыми?

68%

56%

81%

Интерактивная вовлеченность

Среднее удержание внимания

Доходимость на мероприятие

Итоговые цифры вебинара: